�˥����饦���Υ��������ꥫ���ɤ��פ����Τǡ��Dz��å��塦�ץ饤�ɤ�ͧ���Ⱦ��

�ȶ��ˤ��Ҳ𤷤ޤ�����

�����ϡ����������餷���Dz������ΤäƤ������������ơ����Ҳ𤷤ޤ���

�������Ǹ��ȡ������ʹ���Ƥ����������Τ������䤫�ϡִѤ����ʤ�פ�

�ĤäƤ�������Τǡ������ɤ����Ƥ�������ޤ���

�˥����饦���ȥ������ॹ���ϥ�Ȥδط���졼����̤ϡ����Ǥ˥ե�����Τ�Ȥ����Ǥ��Τǡ�������äƱDz��̥�Ϥ�»�ʤ����ȤˤϤʤ�ʤ��Ϥ���

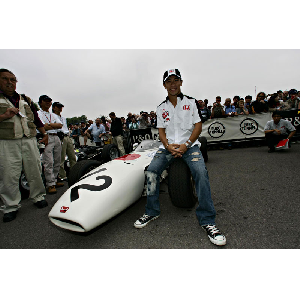

�˥����饦��

1949ǯ���ޤ�Υ������ȥꥢ��

͵ʡ�ʲ�����Ĺ�ˤȤ������ޤ�ޤ�������

��²�ϥ졼�����ˤʤ���δ�˾�������ޤ���Ǥ����Τǡ�����μ��Ӥǻ����ɬ�פ�����ޤ�����

��Ԥ���ͻ��������ݤˡ��������̿�ݸ����ô�ݤȤ����ꡢ�͡��ʶ����Фơ��ե��顼������Υ���ĥ���ǧ�����ޤǤˡ�

����եץ��ǥ塼��ǽ�Ϥ�Ĺ�����졼���θ���ˡ֥ƥ��ȡפȤ�����ǰ����Ȥ��������ǽ��

���ߤǤ����������������������������ΤȤ��ƹ⤯ɾ�����٤���ΤǤ���

���ɥ����ԥ������

������ǯ������ԥ��åפ��ɤ��Ƥ����饦���Ǥ�����

�졼����Υ������ǥ�ȤǼ�ξ�кҤ�ȯ������Ƭ������н��Τߤʤ餺���٤����FRP�ܥǥ���ȯ����ͭ�ǥ����ǤҤɤ����֤˴٤�ޤ�����

�������¼��ˤ��һդ����Ȥ���뤳�Ȥˡ�

�ޤ�������ζ��ޤ褤�ޤ������饦���ι�Ŵ�ΰջפϹ��ˤߤ�ȼ�����Ť��Ѥ��ޤ���

�����Ʋн��ν��⽽ʬ�������ʤ��ޤޡ����ΤζϤ�6���ָ塪���������ޤ���

���λ��饦���κ�¦�γ����ϼ����Ƥ��ޤ�����

�ݥ���ȥ�ȥåפΥ饦����3�������ɤ��Τϱѹ�ͥ졼�������������ॹ���ϥ�ȡ�

����ǯ�κǽ��졼�������ܡ���������ٻΥ��ԡ��ɥ�������

�졼�����ϤޤäƤ�ߤ�ߤޤʤ����ˡ��饦���϶Ϥ������������Ԥ����塢����ϥ�ɥ���֤��ޤ�����

�ꥹ�����礭������ȸ����Ĥ���

���η�̡�3�̤����ޤ����������ॹ���ϥ�Ȥ���ž���¤�����ǯ��1976ǯ�Ǥ�����

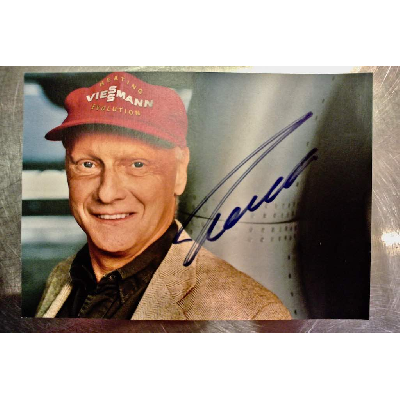

�������ॹ���ϥ��

1947ǯ���ޤ�αѹ��

���͵ʡ�ʳ�������ͤβ��������ޤ�ޤ���������Ϥ��²���ब�졼�����ˤʤ뤳�Ȥ�ȿ�Ф��ޤ���

��������²�Ǥ���إ���������ѥȥ���Ȥ��Ƥ��顢��̿���ɤ�������ž����ޤ���

�饦���Ȥϰ㤦��ˡ�ǥ졼�����Ǥ���̾��줫���른�����ॹ���ϥ�ȤǤ�����������Τ����饦���Ȥ������ۤʤ��Ρ�

�ޤ��˥��å������ɥ�å����ϤǤ椯�����ͤ��ä��褦�Ǥ���

�����Ǥ�����Ʊ���˳������Ƥ��������ȥ���Ȥ����ѹ�ɥ饤�С������ΤǤ������ϥ�Ȥ�

�ֲ�����ϥ��ɥ����ԥ��������ʤ��Τ����פȤ���������Ф���

���ۤϥ�����å���ʥ�������ɿ͡ˤ����餵���ס��������������Ǥ���

�פä����ȤΤޤ��դˤ�����餷�����á�

�о�Ū��2�ͤδط����ٻΥ��ԡ��ɥ������Υ졼����̡������ƥϥ�Ȥ��ޤ����᤹����ࡣ

������������Dz�ʤΤǤ������饦����ϥ�Ȥ⡢�оȤ�����¸�ߤ��������Ȥˤ�ä�

���줾���̥�Ϥ���Ω�ä��ΤǤϤʤ��Ǥ��礦����

ƣ��ä����Ĺ����

����Ĺ��ȹ���˭

������ȥ��ʤȥ���ץ�����

�̳�ƻ���ܥϥ�ե�������������ë��ʿ����ˤ��Ƥ⡢����Ф������饤�Х뤬¸�ߤ��ʤ����Ȥ��Ҥ����Ƥ��뤫�⤷��ޤ���

�ճ��ˤ��ब���̤���륹�ݡ��Ļ�����Ԥ����ɤ��ʤ��Τ��Ȥ���

��å��塦�ץ饤�ɤ�ͧ��

���αDz�Τɤ����������ä��Τ���

�˥����饦�������Τ��Ȳ������ۤ����Ǥ���ޥ�졼�̤Ƚв��̤�����ΤǤ����������ͭ�Υץ��硼��饦������ž�����Ǥ���

�ᥫ�����̤���饦���ϡ������˥ץ��硼����Ĵ�˵��Ť��ΤǤ������䤬��Ω���������ޤ���

����������Υ٥��ʤǸ�����̤꤫���ä��졼�������Υ����ꥢ�ͤϡ����줬�饦�������Τ�ҥå��ϥ���������

�����ꥢ�ͤϥ饦���˥ϥ�ɥ��Ѥͤޤ���

�饦���ϥ����ԡ��ɤǥ������ž�����ΤǤ��������ˤ����ޤ��Ȳ̴��˥��������Ƨ�߹���Ÿ��������ޤ�����

���λ����饦���Υڥ������ե塼���㡼�����ΤǤ��������Υ����������餷����

����ޤȲ��ä���Τ��ڤ����ȴ��������ʤ餪ʬ���ꤤ��������Ȼפ��ޤ�

���¤�80����800������100����1�ȥ�130����1300������MT�֤�ڤ�������ʤ餪�狼���פ���Ȼפ��ޤ���

�㤤����������ǡ�����ȴ����ۤɶ������������Ƨ�߹���Ǥ⡢���������Ǥ�����ǽ�μ֤����Ǥ�������

���λ����ۤܥ���������ᤵ���������ޤ���͡�

�ɥ���ȥ��������Ƨ�߹�����塢��Ϥ�ɥ���ȥ֥졼����Ƨ�ߤޤ�����

�ե���ȥǥ��������������ȥѥåɤΥ��ꥢ��������äƤ��ޤ��Τǡ����ξ��֤�õ��Ĥĥɥ���ȥ֥졼����Ƨ����Ǥ��硣

�ޤ��˥饦�������Ϥ��δ����ʤ�Ǥ���

�츫��˽�����˸����ޤ�����������ϳ��褦�˥����ꥢ���ļ�ƻ��ȴ���ޤ���

�����ꥢ�μ��2�ͤ��綽ʳ���Ƥ��ޤ������ޥ�졼�̤δ�϶��ݤ˰����Ĥ�ޤ�����

������F1�ϥ��������ȾΤ���붯���ʥ�����ե������ǥ����ʡ���ȴ���뤳�Ȥ���ǽ�ˤʤ�Ϥ������ȵ������Ƥ��ޤ������Dz��ڤ���桹�ϡ�������θ��������ȤϤ���ޤ���

��ϥץ쥹�ƤΥ����ġ��ꥹ��ǡ��������ڤ˿���ޤ�����

F1��150������������250�����Ƕȴ�����Ȥ��Τۤ����ڤ��˰��ꤷ�Ƥ��ޤ���

��������ȼ�����Ϥʲ�G�ϥ�����Ǥ������ޤ������Ť��ڤ��˾��������ե������������ޥ���ϡ����Ϥ˹���������®�٤���ޤ���

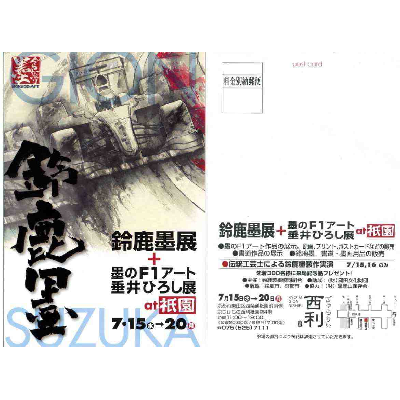

������Ǥ��礦�������Dz��F1�Υ졼��������ǤΤ�CG��Ȥ���dz���������Ⱥ����갵�̤���dz�Ƥ��������������ͻҤ�ɽ�����Ƥ��ޤ���

���δ��Ф��������ѵҤ������뤳�Ȥ�������������Ƚ�Ǥ����Τ���ͳ���Ȼפ���Ǥ���

�Ф��ƥ���ȥ���ƥ���ǤΥޥ���ˤϥ����ʤɤ����夵��Ƥ��ʤ��Τǡ����Υȥ�å����ʵ�ư�ϻ�ã��������ˤ���ޤ���

�졼�����������礤���ֿȶ�ˡ���������äƳڤ���Τϲ��̥��ƥ���졼���Ǥ�����

���Ƶվ夬�꤬�Ǥ����Ҷ��δ��Ф������뤿��ˡ����ˤ��ͻҤ����Ķ����ͻҡ������Ƽ�ʬ�θ����ˤ����ɤ��ͻҤ����������̤������ơ��ޤ����ˤ�������ޤǤ����������С�¿���δѵҤζ��������뤳�Ȥ��Ǥ���Ȼפ��ޤ�������¼��ʿ�����������Ƹ����Ƥ⡢���������θ����θ����뤳�ȤˤĤʤ���ʤ��Ȼפ���Ǥ���

�����դ�Τ����ø��ϡ��Dz���ġ������ѡ��Х��������Ϥˤ���ΤǤ��礦��

�ֹ����������������˥������ᤷ����̾��Ǥ���

��ǰ�ʤ����Ͼ��������Ϥʤ������ޤ�ޥ����ߤǤ���夲�Ƥ��������Ƥ��ʤ��褦�Ǥ���

����ϡ������˴�֤٤����Ȥ��Ȼפ��ޤ����ä���οͤȤʤꡡ�����ͤ��Τ��Τ��餹��ȡ���äȤ�äȹ������֤˼��Τ����С��ȴ�鷺�ˤ����ޤ����ۤ�Ȥˤ褫�ä���������ǤȤ��������ޤ��������ˤ⡡��ʬ�Τ��ȤΤ褦�˴��Ǥ���ե�����ޤ��衣

��ǰ�ʤ����Ͼ��������Ϥʤ������ޤ�ޥ����ߤǤ���夲�Ƥ��������Ƥ��ʤ��褦�Ǥ���

����ϡ������˴�֤٤����Ȥ��Ȼפ��ޤ����ä���οͤȤʤꡡ�����ͤ��Τ��Τ��餹��ȡ���äȤ�äȹ������֤˼��Τ����С��ȴ�鷺�ˤ����ޤ����ۤ�Ȥˤ褫�ä���������ǤȤ��������ޤ��������ˤ⡡��ʬ�Τ��ȤΤ褦�˴��Ǥ���ե�����ޤ��衣

��ǰ�ʤ����Ͼ��������Ϥʤ������ޤ�ޥ����ߤǤ���夲�Ƥ��������Ƥ��ʤ��褦�Ǥ���

����ϡ������˴�֤٤����Ȥ��Ȼפ��ޤ����ä���οͤȤʤꡡ�����ͤ��Τ��Τ��餹��ȡ���äȤ�äȹ������֤˼��Τ����С��ȴ�鷺�ˤ����ޤ����ۤ�Ȥˤ褫�ä���������ǤȤ��������ޤ��������ˤ⡡��ʬ�Τ��ȤΤ褦�˴��Ǥ���ե�����ޤ��衣

��ǰ�ʤ����Ͼ��������Ϥʤ������ޤ�ޥ����ߤǤ���夲�Ƥ��������Ƥ��ʤ��褦�Ǥ���

����ϡ������˴�֤٤����Ȥ��Ȼפ��ޤ����ä���οͤȤʤꡡ�����ͤ��Τ��Τ��餹��ȡ���äȤ�äȹ������֤˼��Τ����С��ȴ�鷺�ˤ����ޤ����ۤ�Ȥˤ褫�ä���������ǤȤ��������ޤ��������ˤ⡡��ʬ�Τ��ȤΤ褦�˴��Ǥ���ե�����ޤ��衣

![�拾���� VAC �Хꥢ�������� �ץ饹���å�����������°���������ݸ�����Ⱥ� A141 300ml A141 [HTRC3]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31SK912FqCL._SL160_.jpg)

![ACDelco [ ���������ǥ륳 ] ͢���֥Хåƥ [ Premium EN ] LBN1](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41jn-yI-Q3L._SL160_.jpg)

��ǯ������³���Զ��αƶ��⤢��Ǥ��礦��������������ƣ��������ˤȤäơ��ޤ��˺�����ξ���ڤä��������Ȼפ�������ˡ���̤�Ф��Ƥ��������ˡ�̵ǰ�Ǥ�������������ܿͤ��Ǥ�������פ���ʤ��äƤ���Ȼפ��ޤ�����������礷�Ƥ���桹�ե���ε�������Ʊ���Ǥ����༫�Ȥθ��դǡ���ʬ���Ȥ�̤�褬�ɤ��ʤ뤫�ϸ������ǤϤޤ��狼��ޤ������ˤɤΤ褦�ʥ��ƥåפ����֤٤���������ޥ͡����㡼�ȤȤ�˸�Ƥ���Ƥ������Ȥˤʤ�ޤ���������ˤ��Ƥ⡢�ͤ�F1�Ǥγ�ư������ä��Ȥ�����פ����Ȥ��Ǥ������ޤ�¿���Τ��Ȥ��Ǥ���ȿ����Ƥ��ޤ����ȥåץ�٥�Υ⡼�������ݡ��ĤǺ�����ư�����դǤ��ޤ�������ǽ��������¤ꡢF1�ؤ��������ͥ�褷�ƹ�ư���Ƥ����Ĥ��Ǥ������Ĥ�Ǯ�����ͤ���礷�Ƥ���뤹�٤ƤΤߤʤ���˿����餪��θ��դ��夲�ޤ�������ޤǤߤʤ���Ȥδ֤��ۤ��Ƥ������Ф餷���ط��Ϥ��줫���˺��뤳�Ȥ��ʤ��Ǥ��礦�������Τ����Ĥ����֤��������ȻפäƤ��ޤ��פȸ���Ƥ��ޤ��������ä�����ǯ�����뼯�˥��ե����äƤ���Ȥ����Τˡ��ѵ�ư���ˤ����ơ������ͤϸ����ͽ�ۤ��ޤ�������⡢��ǯ�ϥ����ѡ��κƷ���ʥ��ե���������ڤäƤ��ޤ��ˤ�Ԥʤ�ʤ��ͤ��Ǥ��������������������ǥ�����������ϳ𤤤ޤ���Ǥ����������ݡ��ĥɥ��H2O�Ҥ����ϥ���åȤ�������Ƥ��ޤ������������ʤä����åɥ֥�ʤ������㤤�ޤ���

��ǯ������³���Զ��αƶ��⤢��Ǥ��礦��������������ƣ��������ˤȤäơ��ޤ��˺�����ξ���ڤä��������Ȼפ�������ˡ���̤�Ф��Ƥ��������ˡ�̵ǰ�Ǥ�������������ܿͤ��Ǥ�������פ���ʤ��äƤ���Ȼפ��ޤ�����������礷�Ƥ���桹�ե���ε�������Ʊ���Ǥ����༫�Ȥθ��դǡ���ʬ���Ȥ�̤�褬�ɤ��ʤ뤫�ϸ������ǤϤޤ��狼��ޤ������ˤɤΤ褦�ʥ��ƥåפ����֤٤���������ޥ͡����㡼�ȤȤ�˸�Ƥ���Ƥ������Ȥˤʤ�ޤ���������ˤ��Ƥ⡢�ͤ�F1�Ǥγ�ư������ä��Ȥ�����פ����Ȥ��Ǥ������ޤ�¿���Τ��Ȥ��Ǥ���ȿ����Ƥ��ޤ����ȥåץ�٥�Υ⡼�������ݡ��ĤǺ�����ư�����դǤ��ޤ�������ǽ��������¤ꡢF1�ؤ��������ͥ�褷�ƹ�ư���Ƥ����Ĥ��Ǥ������Ĥ�Ǯ�����ͤ���礷�Ƥ���뤹�٤ƤΤߤʤ���˿����餪��θ��դ��夲�ޤ�������ޤǤߤʤ���Ȥδ֤��ۤ��Ƥ������Ф餷���ط��Ϥ��줫���˺��뤳�Ȥ��ʤ��Ǥ��礦�������Τ����Ĥ����֤��������ȻפäƤ��ޤ��פȸ���Ƥ��ޤ��������ä�����ǯ�����뼯�˥��ե����äƤ���Ȥ����Τˡ��ѵ�ư���ˤ����ơ������ͤϸ����ͽ�ۤ��ޤ�������⡢��ǯ�ϥ����ѡ��κƷ���ʥ��ե���������ڤäƤ��ޤ��ˤ�Ԥʤ�ʤ��ͤ��Ǥ��������������������ǥ�����������ϳ𤤤ޤ���Ǥ����������ݡ��ĥɥ��H2O�Ҥ����ϥ���åȤ�������Ƥ��ޤ������������ʤä����åɥ֥�ʤ������㤤�ޤ���

��äƤߤ�Ȥ狼��ؤ��˾��Υʥ��ȥ졼�������Ť��줿���ݡ���Գ��ϡ��������ͻҤ�TV��Ѥ�����ޤ�������Ĥ��ޤ���Ǥ��������ֺܥ���餫��α����ϡ���ŷ�Υ졼������ڤ��˰����˸����ޤ��������������������ͭ�Υ�������˸����줿�����������ȡ��Ȥ��Ӥ�������ޤ������ƥ���������������������Ǥ��ɤ�ȴ�����������������������Ƥ��ޤ����Τǡ�ͽ������åɤ����פ���ʹ���Ƥ��ޤ�����������������̤�ͽ������å�15�̤Υ�����������ͥ���Ȥʤ�ޤ��������̥����٥륰�ϣ��̤���Ǥ���������äƤߤʤ��Ȥ狼��ؤ����Ǥ�ɬ�פ�̵���������鰦����Ƥ���ե��顼��Υޥå��ϡ��ޤ����Υԥåȥȥ�֥롣���饤���ͥ�ϼ��ǡ����ʤ�ǡ������Ƕ������˾����ͤǤ���������äƤߤʤ��Ȥ狼��ؤ�͡����ޤ��Ƥ�CS�ʤ�ơ�����狼��ؤ�Ǥ����ҤȤĤ�����Τϡ�������Ȥ�����Ƴ�ԡʥ����֥�����ˤ�礤���ե��顼����ݥ�ϡ����餫���Ϥ�����Ƥ���Ȥ������ȡ������Ĵ��Ĥ��Ϥϸ����ĤΤ������äƤ���ȿ����Ƥ��ޤ��Τǡ����줬����������Ƥν�̤�ȿ�Ǥ��Ƥ���뤳�Ȥ�ޤ����Ǥ⡢��ǯ�ϸ��ؤ�ûұ�β�����ͭ�롢ͭ�ä�ǯ���������ǯ�Ϥɤ��ʤ�Τ�������äƤߤ�Ȥ狼��ؤ��Ǥ���

��äƤߤ�Ȥ狼��ؤ��˾��Υʥ��ȥ졼�������Ť��줿���ݡ���Գ��ϡ��������ͻҤ�TV��Ѥ�����ޤ�������Ĥ��ޤ���Ǥ��������ֺܥ���餫��α����ϡ���ŷ�Υ졼������ڤ��˰����˸����ޤ��������������������ͭ�Υ�������˸����줿�����������ȡ��Ȥ��Ӥ�������ޤ������ƥ���������������������Ǥ��ɤ�ȴ�����������������������Ƥ��ޤ����Τǡ�ͽ������åɤ����פ���ʹ���Ƥ��ޤ�����������������̤�ͽ������å�15�̤Υ�����������ͥ���Ȥʤ�ޤ��������̥����٥륰�ϣ��̤���Ǥ���������äƤߤʤ��Ȥ狼��ؤ����Ǥ�ɬ�פ�̵���������鰦����Ƥ���ե��顼��Υޥå��ϡ��ޤ����Υԥåȥȥ�֥롣���饤���ͥ�ϼ��ǡ����ʤ�ǡ������Ƕ������˾����ͤǤ���������äƤߤʤ��Ȥ狼��ؤ�͡����ޤ��Ƥ�CS�ʤ�ơ�����狼��ؤ�Ǥ����ҤȤĤ�����Τϡ�������Ȥ�����Ƴ�ԡʥ����֥�����ˤ�礤���ե��顼����ݥ�ϡ����餫���Ϥ�����Ƥ���Ȥ������ȡ������Ĵ��Ĥ��Ϥϸ����ĤΤ������äƤ���ȿ����Ƥ��ޤ��Τǡ����줬����������Ƥν�̤�ȿ�Ǥ��Ƥ���뤳�Ȥ�ޤ����Ǥ⡢��ǯ�ϸ��ؤ�ûұ�β�����ͭ�롢ͭ�ä�ǯ���������ǯ�Ϥɤ��ʤ�Τ�������äƤߤ�Ȥ狼��ؤ��Ǥ���

ͽ���ǥޥå����ȥ�ͥ�и��ǥ����������Ƥ���ޥ���魯�Τ������ե��顼���3Ϣ����ο����ޤ��������������ƥ�����Ǥϥޥ��顼����ͭ��������ʹ���Ƥ��ޤ������������ʥ���������Ȥ���ޥå���ư���ơ��ե��顼��λž夬������������ΤǤ�������ϱ���ͽ��Ǥ������������������ʤ�Фʤ�ۤɥޥ���ΰ���������Τ��ȹͤ��ޤ����������κ������������ͤˡ�������Τ����ġ����ٲ��з�ϸפ��������������������ϥϥߥ�ȥ�μ�ˡ���®���ϥޥ���Τ����ȱ�����á�������������Ƥ����ϥߥ�ȥ�Ǥ�������ǯ�ܤΥ�ʥ�������Ⱬ�Υ�ʥ����������ΤǤ����顢��Ϥꤽ�μ��Ϥ˵����Ȥ����Ϥ���ޤ��������ԥ��åץ�ɤ���٤��饤���ͥ�ϡ�������ʥ��Ǥޤ����ν����ޤ������ˤ��Ƥ����ե���������ǥ����������ƥ�������͡������̻��Τʤ�100�������βἺʬ�ۤȤʤ�褦�����͡����������ͤϥȥ�ͥ�и����ä��Τ�ʤˤ��ΰ���Ǥ��礦������ǯ��ͽ���ǥ��륵���ɤ������硼�������κ�ƣ����⤳���ǡ������Υɥ饤�С��������Ǥ��Ǥ����Ƥ��ޤ������ץ쥹�ơ������ġ��ꥹ��Dz�ɴ��������ޤ���������Ϥꤳ���ȥס��륵���ɡ����ʤ����Ǥ������ȥ�ͥ������������ˤʤ�ޤ���ͽ������ƾ���ΰ�ȯ��̵������Ϫ���Ƥ��ޤä�����쵮�Ǥ����������ܿͤǽ�Υ�ʥ����ԤȤʤ�ޤ�����

Ǵ�궯������ƾ���Ǥ����������Υ��ʥ������������Ǥ���������������Ǥ������ڤ��ߤ��ԤĤȤ��ޤ��礦��

ͽ���ǥޥå����ȥ�ͥ�и��ǥ����������Ƥ���ޥ���魯�Τ������ե��顼���3Ϣ����ο����ޤ��������������ƥ�����Ǥϥޥ��顼����ͭ��������ʹ���Ƥ��ޤ������������ʥ���������Ȥ���ޥå���ư���ơ��ե��顼��λž夬������������ΤǤ�������ϱ���ͽ��Ǥ������������������ʤ�Фʤ�ۤɥޥ���ΰ���������Τ��ȹͤ��ޤ����������κ������������ͤˡ�������Τ����ġ����ٲ��з�ϸפ��������������������ϥϥߥ�ȥ�μ�ˡ���®���ϥޥ���Τ����ȱ�����á�������������Ƥ����ϥߥ�ȥ�Ǥ�������ǯ�ܤΥ�ʥ�������Ⱬ�Υ�ʥ����������ΤǤ����顢��Ϥꤽ�μ��Ϥ˵����Ȥ����Ϥ���ޤ��������ԥ��åץ�ɤ���٤��饤���ͥ�ϡ�������ʥ��Ǥޤ����ν����ޤ������ˤ��Ƥ����ե���������ǥ����������ƥ�������͡������̻��Τʤ�100�������βἺʬ�ۤȤʤ�褦�����͡����������ͤϥȥ�ͥ�и����ä��Τ�ʤˤ��ΰ���Ǥ��礦������ǯ��ͽ���ǥ��륵���ɤ������硼�������κ�ƣ����⤳���ǡ������Υɥ饤�С��������Ǥ��Ǥ����Ƥ��ޤ������ץ쥹�ơ������ġ��ꥹ��Dz�ɴ��������ޤ���������Ϥꤳ���ȥס��륵���ɡ����ʤ����Ǥ������ȥ�ͥ������������ˤʤ�ޤ���ͽ������ƾ���ΰ�ȯ��̵������Ϫ���Ƥ��ޤä�����쵮�Ǥ����������ܿͤǽ�Υ�ʥ����ԤȤʤ�ޤ�����

Ǵ�궯������ƾ���Ǥ����������Υ��ʥ������������Ǥ���������������Ǥ������ڤ��ߤ��ԤĤȤ��ޤ��礦��

�ץ��������2008ǯ���������뤷�ޤ���������ǰ����Ƥ������ݥ����꤬��褷�������ѡ��������̵���˥���åɤ��夯��������ޤ������������Ǥ������Υ����ѡ�������Υ��顼����Ѥ��ޤ�������1980ǯ��Υۥ���Х��������ʤȤ��������Ϥ��֤ȹ��Υ��ȥ饤�פǤ�������ǯ�������ۿ��ϥȥ西��ʷ�ϵ������Ƥ��ޤ����Τǡ��ȼ������ФƤ����ɤ��Ȼפ��ޤ������ʹ������Τ��ɤ������̤Ȥ��ơ��ۥ���餷�����顼����Ȼפ��ޤ������ܲȤΥۥ���ϡ���ǯ�Υ��������顼�ϼ��θ����˻Ĥ��ơ��Ρ�����ʬ�ϥ��Фʥǥ�����Ȥʤ�ޤ���������ȥ�����ɥ���ݥ���ۿ��ϡ�����륿�Х��Υ�����Ǥ������֤䤫�ʥ�����Ǥ��͡������Υۥ���Ǥ������ߤΥƥ��ȤǤϻ����ʷ�̤Ǥ�������ή�Фϥ����֥饦������Ѳ����������ޤ����������θ��̤��Ф�Τ��襷������Ȥʤ�ΤǤ��礦�����졼���������ϥ��ꥹ�ޤ�ɬ�פʤΤǤ��礦�������ꥹ�ޤ�⤦�����������ȥ西�Ǥ��������֥����ि�륦���ꥢ�ॺ�˾�������Ӥˤϴ��ԤǤ������Ǥ������ѹ�Υ�ǥ����ˤϥ�����θ��Ф��㤨���ޤ���������ǰ�ʤ���ͽ���Ǥϴ����ޤ���Ǥ��������������ܥ��ϥ��������ա�����Ȥʤ�ޤ������ޤ��Ͽ��Ťˤȸ��������Ǥ��礦�������������������ɽ����β�ǽ���Ϲ⤤��ͽ�ۤ��ޤ����Ȥ⤢�졢�����ϱĶȻ�����˥ƥ�������⤢��ޤ��Τdzڤ��ߤǤ������ϥ��ӥ������Ͼ��ȤǴѤ뤫���������Υ����ʲ��⤬ʹ���륹���ѡ��ǴѤ뤫���¤äƤ��ޤ���

�ץ��������2008ǯ���������뤷�ޤ���������ǰ����Ƥ������ݥ����꤬��褷�������ѡ��������̵���˥���åɤ��夯��������ޤ������������Ǥ������Υ����ѡ�������Υ��顼����Ѥ��ޤ�������1980ǯ��Υۥ���Х��������ʤȤ��������Ϥ��֤ȹ��Υ��ȥ饤�פǤ�������ǯ�������ۿ��ϥȥ西��ʷ�ϵ������Ƥ��ޤ����Τǡ��ȼ������ФƤ����ɤ��Ȼפ��ޤ������ʹ������Τ��ɤ������̤Ȥ��ơ��ۥ���餷�����顼����Ȼפ��ޤ������ܲȤΥۥ���ϡ���ǯ�Υ��������顼�ϼ��θ����˻Ĥ��ơ��Ρ�����ʬ�ϥ��Фʥǥ�����Ȥʤ�ޤ���������ȥ�����ɥ���ݥ���ۿ��ϡ�����륿�Х��Υ�����Ǥ������֤䤫�ʥ�����Ǥ��͡������Υۥ���Ǥ������ߤΥƥ��ȤǤϻ����ʷ�̤Ǥ�������ή�Фϥ����֥饦������Ѳ����������ޤ����������θ��̤��Ф�Τ��襷������Ȥʤ�ΤǤ��礦�����졼���������ϥ��ꥹ�ޤ�ɬ�פʤΤǤ��礦�������ꥹ�ޤ�⤦�����������ȥ西�Ǥ��������֥����ि�륦���ꥢ�ॺ�˾�������Ӥˤϴ��ԤǤ������Ǥ������ѹ�Υ�ǥ����ˤϥ�����θ��Ф��㤨���ޤ���������ǰ�ʤ���ͽ���Ǥϴ����ޤ���Ǥ��������������ܥ��ϥ��������ա�����Ȥʤ�ޤ������ޤ��Ͽ��Ťˤȸ��������Ǥ��礦�������������������ɽ����β�ǽ���Ϲ⤤��ͽ�ۤ��ޤ����Ȥ⤢�졢�����ϱĶȻ�����˥ƥ�������⤢��ޤ��Τdzڤ��ߤǤ������ϥ��ӥ������Ͼ��ȤǴѤ뤫���������Υ����ʲ��⤬ʹ���륹���ѡ��ǴѤ뤫���¤äƤ��ޤ���

�ϥߥ�ȥ��������Ƥޤ����Υ���䡣���ǥӥ塼�����������ˤȤäƤ��줬���ƤΥ����Ȥϡ��ޥ���ο�����ͭ�äƤΤ��ȤȤϤ�������������ޤ�����ͽ���ǥϥߥ�ȥݡ�����ä����������������֥ϥߥ�ȥ�ϣ��̤��ɤ��Τˡ��ɤ����ƥݡ������˹Ԥ��Τ������ٻΤΤ褦�˹뱫��SC��Ƴ�Υ졼�������ꤷ�Ƥ���Τ������ɤ����ȥåף��ȣ��̰ʲ��Ǥ��礭��Υ���Τ����顢;͵����Ĥ٤��Ǥ���פȤ����äƤ��ޤ��������̤����Ʒ�ǰ���줿�緿�����αƶ��Ϥ���ۤ��礭���ʤ����쥤��������夷�Ƥ����Τ��̾凉�����ȤȤʤ�ޤ�����

�ϥߥ�ȥ��������Ƥޤ����Υ���䡣���ǥӥ塼�����������ˤȤäƤ��줬���ƤΥ����Ȥϡ��ޥ���ο�����ͭ�äƤΤ��ȤȤϤ�������������ޤ�����ͽ���ǥϥߥ�ȥݡ�����ä����������������֥ϥߥ�ȥ�ϣ��̤��ɤ��Τˡ��ɤ����ƥݡ������˹Ԥ��Τ������ٻΤΤ褦�˹뱫��SC��Ƴ�Υ졼�������ꤷ�Ƥ���Τ������ɤ����ȥåף��ȣ��̰ʲ��Ǥ��礭��Υ���Τ����顢;͵����Ĥ٤��Ǥ���פȤ����äƤ��ޤ��������̤����Ʒ�ǰ���줿�緿�����αƶ��Ϥ���ۤ��礭���ʤ����쥤��������夷�Ƥ����Τ��̾凉�����ȤȤʤ�ޤ����� �����ξ塣���峤�ξ�������դ˥ǥ����줿�������Ǥ��������夭�äƤΥ������ǥ����ʡ����إ�ޥƥ��륱�ǥ�����Υ������Ǥ�������˹Ԥ�줿�ե��⡢�ƥ��륱����ǥ����Ƥ��ޤ�������ϥ�������ǥ�����Ȥ��ˡ��ʤˤ�����ͷ�ӿ���ȥåԥ��ޤ����ޥ졼�����Υᥤ����ɤβ����Ϲ�β֥ϥ��ӥ�����������Ƥ��ޤ������ե��κǽ�������������ʥ����ʡ���ĤŤ��ޤ�Τ��Ȥ��ʤ�����ˤ��ٻλ��������ޤ�������ΣǣФϱ�ŷ�Ǥ����Τǡ����Υ�����������Ǥ��ޤ���Ǥ�����������Ƥ���С����ζʤ��꤯�ͤ���л�ƻ�����ʤȤ������ΤȤʤ�ޤ������Υե��ǡ��䡹��³���������եƥ�����������Ƴ�������λ����ӣä�ľ�������ϥߥ�ȥ�˥ڥʥ�ƥ��η����������äƤ��ޤ���������ɬ�פʸ�®���֤������ᡢ��³�֤˴������ڤ���Ȥ�����ΤǤ�������̤Ϥ����ʤ��Ȥκ��꤬����ޤ��������������Ρ�����̵��������ȥ��ʤ���

�����ξ塣���峤�ξ�������դ˥ǥ����줿�������Ǥ��������夭�äƤΥ������ǥ����ʡ����إ�ޥƥ��륱�ǥ�����Υ������Ǥ�������˹Ԥ�줿�ե��⡢�ƥ��륱����ǥ����Ƥ��ޤ�������ϥ�������ǥ�����Ȥ��ˡ��ʤˤ�����ͷ�ӿ���ȥåԥ��ޤ����ޥ졼�����Υᥤ����ɤβ����Ϲ�β֥ϥ��ӥ�����������Ƥ��ޤ������ե��κǽ�������������ʥ����ʡ���ĤŤ��ޤ�Τ��Ȥ��ʤ�����ˤ��ٻλ��������ޤ�������ΣǣФϱ�ŷ�Ǥ����Τǡ����Υ�����������Ǥ��ޤ���Ǥ�����������Ƥ���С����ζʤ��꤯�ͤ���л�ƻ�����ʤȤ������ΤȤʤ�ޤ������Υե��ǡ��䡹��³���������եƥ�����������Ƴ�������λ����ӣä�ľ�������ϥߥ�ȥ�˥ڥʥ�ƥ��η����������äƤ��ޤ���������ɬ�פʸ�®���֤������ᡢ��³�֤˴������ڤ���Ȥ�����ΤǤ�������̤Ϥ����ʤ��Ȥκ��꤬����ޤ��������������Ρ�����̵��������ȥ��ʤ���

�����ۤɥ٥륮���ǣФ���λ���ޤ��������뼯���¤ӾΤ����ɥ饤�С�����������ĩ�路�����Τ��륳�����ǣ�ǯ�֤�γ��ŤǤ������������롼������夬��ޥ���ϣ�����������Ķ���Ƹ����ʤ������֤ˤ���������ޤ������⤷���Ϥ�ϩ�̤˲����Ĥ����Ƥ��ʤ���С������®�٤Ǥ��������Ϥ���Ϥ�̵�뤷�����Τ褦��ư���ǡ����ˤ�ʻ��������ޤ��ޤ���

��Ϥ�ƣ��ϼ������ۤʤ�ޤ���

�����ۤɥ٥륮���ǣФ���λ���ޤ��������뼯���¤ӾΤ����ɥ饤�С�����������ĩ�路�����Τ��륳�����ǣ�ǯ�֤�γ��ŤǤ������������롼������夬��ޥ���ϣ�����������Ķ���Ƹ����ʤ������֤ˤ���������ޤ������⤷���Ϥ�ϩ�̤˲����Ĥ����Ƥ��ʤ���С������®�٤Ǥ��������Ϥ���Ϥ�̵�뤷�����Τ褦��ư���ǡ����ˤ�ʻ��������ޤ��ޤ���

��Ϥ�ƣ��ϼ������ۤʤ�ޤ��� �ȥ륳�ǣФϥե��顼��Υ��ġ��ե��˥å��������Ĥ��ޤ��������إ�ޥƥ��륱�߷פΥ������åȤ���Ǥ��������⤤���Υ������åȤǡ���ǯϢ³�Υݡ���ġ����������ä��ޥå��ϡ��༫�Ȥ��Ϥ�ؼ�����˽�ʬ�ʷ�̤�Ф����ȸ�����Ǥ��礦��ͽ���Ǥϥե��顼��ȥޥ��顼����̤ޤǤ�ʬ���礤�����̤��飸�̤ޤǤ�BMW�ȥ�Ρ���ʬ���礦������³���Ƥ��ޤ������������Ϣ³�ǻ��Ѥ���Ȥ�����§���ܹԤ���ƿ�ǯ���Ф��ޤ��������������Ф餯�ϥȥåץ����ब�Ф�ʮ��������Ƥ��ޤ����졼����̤�ͽ����̤��礭�ʺ���̵���졼����³���Ƥ��ޤ������������Ĥ��Ȥ������ȣ������̣��ͤ����ɤ�3�����Ĥ�Ƥ��ޤ����������������̽����ƻ���襤�����ΰդ����������ܿ������뤫�⤷��ޤ����Ǥ���Х����ʥ졼�����פߤޤ������ӥꥢ�ͤΤ��Ҥ������ޤ������ब�����ˤϡ�

�ȥ륳�ǣФϥե��顼��Υ��ġ��ե��˥å��������Ĥ��ޤ��������إ�ޥƥ��륱�߷פΥ������åȤ���Ǥ��������⤤���Υ������åȤǡ���ǯϢ³�Υݡ���ġ����������ä��ޥå��ϡ��༫�Ȥ��Ϥ�ؼ�����˽�ʬ�ʷ�̤�Ф����ȸ�����Ǥ��礦��ͽ���Ǥϥե��顼��ȥޥ��顼����̤ޤǤ�ʬ���礤�����̤��飸�̤ޤǤ�BMW�ȥ�Ρ���ʬ���礦������³���Ƥ��ޤ������������Ϣ³�ǻ��Ѥ���Ȥ�����§���ܹԤ���ƿ�ǯ���Ф��ޤ��������������Ф餯�ϥȥåץ����ब�Ф�ʮ��������Ƥ��ޤ����졼����̤�ͽ����̤��礭�ʺ���̵���졼����³���Ƥ��ޤ������������Ĥ��Ȥ������ȣ������̣��ͤ����ɤ�3�����Ĥ�Ƥ��ޤ����������������̽����ƻ���襤�����ΰդ����������ܿ������뤫�⤷��ޤ����Ǥ���Х����ʥ졼�����פߤޤ������ӥꥢ�ͤΤ��Ҥ������ޤ������ब�����ˤϡ�

�ϡ���������ߤ������������ˤȤäơ��裲�θζ�����ʩ�����ǤΥ����ץ������ۤɽ���ä����ޥ�������ʩ�����Ȥ��äƤ⡢���������������ʥѥ���ǤϤʤ������ż֤�4���֤ΤȤ����ˤ���ޥ˥�����äƤ����ļ�Į�ǤΥ졼���������������ǤΥ졼���Ϻ�ǯ�¤ꤶ�������������Ȥ��Ƥϡ���ǯ�Ϥ��ҡ����������졼�����������֤��ԥѥ���Ƕ��褹��Ф����ΤˤȥС��ˡ��ˤ���äƤ��뤶���ʥ饤�ߥ�Ȥ��Ƥϡ��Գ��ϥ졼�����ʥ��ȥ졼������ȿ�Ф��˥���ᡣ�����ڤ����Ƥ��顢��ʩ�����Υ졼���ޤǤδ֡��ƥ�����Ͽ����Ȳ��ɤ������褦����������ͥ�������ե��顼��ΥΡ���������ˤϡ��椬��ʩ���������Υ���ɤ��ͤʱ����դ��Ƥ���������Ϥꡢ��ʩ���������Ū�����椬��Ρ���Ĵ�Ҥ��夬��ʤ��ä���������������ƾ����������ǯ������Ϻ�Ȱ���������Ϻ�˾��äƤ⤤�������������äȾ��Ĥʤ�ơ������ʤ����ϥߥ�ȥ�64��/������50��/�ޥå�47��/�饤���ͥ�42�����ޥ��顼���114��/

�ե��顼��89������̤Σ��ͤϡ����ˣ������Ĥ�夲�Ƥ��ޤ������괶��¾���ݤ���ϥߥ�ȥ�14���Υ�ɤ���äƤ��ޤ�����¿ʬ�˱���̣�����Ƥ��ޤ���������ѹ�ǣФޤǤϤ��α�����³����Ȥϻפ��ޤ�����������¿���Ȥ�����ޤ������Ĥ��Ȥ���9��������кǸ�ޤǹ�������ޤ�ʤ��졼�����Ѥ����Ȼפ��ޤ������Ȥꤢ����������ϥե��顼��Υ��ġ���ˤ��ޤ��礦����

�ϡ���������ߤ������������ˤȤäơ��裲�θζ�����ʩ�����ǤΥ����ץ������ۤɽ���ä����ޥ�������ʩ�����Ȥ��äƤ⡢���������������ʥѥ���ǤϤʤ������ż֤�4���֤ΤȤ����ˤ���ޥ˥�����äƤ����ļ�Į�ǤΥ졼���������������ǤΥ졼���Ϻ�ǯ�¤ꤶ�������������Ȥ��Ƥϡ���ǯ�Ϥ��ҡ����������졼�����������֤��ԥѥ���Ƕ��褹��Ф����ΤˤȥС��ˡ��ˤ���äƤ��뤶���ʥ饤�ߥ�Ȥ��Ƥϡ��Գ��ϥ졼�����ʥ��ȥ졼������ȿ�Ф��˥���ᡣ�����ڤ����Ƥ��顢��ʩ�����Υ졼���ޤǤδ֡��ƥ�����Ͽ����Ȳ��ɤ������褦����������ͥ�������ե��顼��ΥΡ���������ˤϡ��椬��ʩ���������Υ���ɤ��ͤʱ����դ��Ƥ���������Ϥꡢ��ʩ���������Ū�����椬��Ρ���Ĵ�Ҥ��夬��ʤ��ä���������������ƾ����������ǯ������Ϻ�Ȱ���������Ϻ�˾��äƤ⤤�������������äȾ��Ĥʤ�ơ������ʤ����ϥߥ�ȥ�64��/������50��/�ޥå�47��/�饤���ͥ�42�����ޥ��顼���114��/

�ե��顼��89������̤Σ��ͤϡ����ˣ������Ĥ�夲�Ƥ��ޤ������괶��¾���ݤ���ϥߥ�ȥ�14���Υ�ɤ���äƤ��ޤ�����¿ʬ�˱���̣�����Ƥ��ޤ���������ѹ�ǣФޤǤϤ��α�����³����Ȥϻפ��ޤ�����������¿���Ȥ�����ޤ������Ĥ��Ȥ���9��������кǸ�ޤǹ�������ޤ�ʤ��졼�����Ѥ����Ȼפ��ޤ������Ȥꤢ����������ϥե��顼��Υ��ġ���ˤ��ޤ��礦����

���Υѥå������ˤϡ����ѥ�����F-1�ȥ����ꥢ�ॺ����롼���ȿ�Ǥ�̵�����ȥ��졼�ब�Ĥ��Ƥ��ޤ���

���Υѥå������ˤϡ����ѥ�����F-1�ȥ����ꥢ�ॺ����롼���ȿ�Ǥ�̵�����ȥ��졼�ब�Ĥ��Ƥ��ޤ���

���Τ����Τ�����ȥ륳������������֡��롦�ѡ������������åȤϡ��ѵ��ʤ��������顢�إ�ޥ�ƥ��륱�Υǥ�������Τ�ޤ������ƥ��륱�ǥ�����Υ������åȤ���Ǥϡ����ֵ������褵�����ʥ쥤�����ȤǤϤʤ��Ǥ��礦�����������������쥤�����Ȥξ塢�ϥ����ԡ��ɥ������åȤǤ⤢��ޤ����������������ǡ����������Ⱥ��˲������ϼ֤ˤ��ˤ⤭�Ĥ����Ǥ��������¡��ޥå��ϥإåɥ쥹�Ȥ��ü�ʤ�Τ˸��������ô��ͤ��ƤΤ�ΤǤ����ꥦ�åĥ�����������ɤ��ǥ��ȥåפ�������ˡ��ڡ�������������ޤ������������ޤ���ȥå��Ĥ��ԥåȥ���Υ����ߥǤ�����������;ʬ���Ѥ�ǤΥߥϥ���ˤȤäƤ������٤���������Ǥ�ޥå����ߥϥ����ͥ��ΥԥåȺ�Ȥ��Ȼפ��ޤ�����������ˡ�Ǥ��������������

���Τ����Τ�����ȥ륳������������֡��롦�ѡ������������åȤϡ��ѵ��ʤ��������顢�إ�ޥ�ƥ��륱�Υǥ�������Τ�ޤ������ƥ��륱�ǥ�����Υ������åȤ���Ǥϡ����ֵ������褵�����ʥ쥤�����ȤǤϤʤ��Ǥ��礦�����������������쥤�����Ȥξ塢�ϥ����ԡ��ɥ������åȤǤ⤢��ޤ����������������ǡ����������Ⱥ��˲������ϼ֤ˤ��ˤ⤭�Ĥ����Ǥ��������¡��ޥå��ϥإåɥ쥹�Ȥ��ü�ʤ�Τ˸��������ô��ͤ��ƤΤ�ΤǤ����ꥦ�åĥ�����������ɤ��ǥ��ȥåפ�������ˡ��ڡ�������������ޤ������������ޤ���ȥå��Ĥ��ԥåȥ���Υ����ߥǤ�����������;ʬ���Ѥ�ǤΥߥϥ���ˤȤäƤ������٤���������Ǥ�ޥå����ߥϥ����ͥ��ΥԥåȺ�Ȥ��Ȼפ��ޤ�����������ˡ�Ǥ��������������

�ʤ�Ȥ������ȤǤ��礦���ɤ����2007ǯ�٤Υ������塼����뼯���ܤ�ʤ��褦�Ǥ���

���ܣǣФξι�ϡ��ٻΥ������åȡʥȥ西�ˤ�����äƤ��äƤ��ޤ��ޤ�����������Ǥ⡢��������������Υ�����������ˡ��ѥ��ե��å��ǣФȤ����Ȥ߹��ޤ���Τȿ����Ƥ�����Ǥ������������塼�ޥåϿ͵��Ǵѵ�ư������ΤФ�³���Ƥ���ɥ��ĤǤ��顢�����Ť�˾��ʤ��ʤꡢ�˥��ȥۥå���ϥ���ǡ���ǯ���ŤȤʤ�Τ�ʹ���ڤ֤��դ�������ͽ���Ϥ���ޤ��������������ŤˤĤ��Ƥϡ������å�����ξ�ǧ��ɬ�פ������Ǥ�������ǯ�٤ˤĤ��Ƥϡ����ξ�ǧ�������ʤ��ä������Ǥ�������ǰ�Ǥ�������ϡ�ȯ��塢������֤�����٥��ȥ��顼�˴�褵��뤪�Ͱ���ȯ�䥽�եȤǤ���2,800�ߤ��㤨�ޤ��������������й����롢�����й����Ǥ��͡�������ϤȤ⤫�������Σǣԣ��ˤϡ���������ơ��뼯�������åȤ��ץ�����व��Ƥ��ޤ������ɥ饤�ӥ��ߥ�졼�����Ȥ��Ƥ�����Ū��ɾ���������ǣԤ��뼯�Ǥ�������ϡ�̤���˹�ά������ޤ����٤��֤�����ơ�����褯��������ɬ�פ�����ޤ���������ͤǼ�ͳ�ʥ饤������٤���Ǥ⡢�ɤ����٥��ȥ饤��Ƚ��ޤ������ξ塢¾�֤�����С��⤦�����ѤǤ�������®�ڥ��롢��®�ڥ��롢���ƥ�������Ƥ�ư�����Ƥ����Ǥ����������˥����ʥ������Ǥ���

�ǣԣ��ˤϡ��ٻΥ������åȤ��Ͽ����Ƥ��ޤ��������죳��Υ����������äƤ��ޤ�����ή�Ф˥ХΤ��뾼��40ǯ��Υ������Ϥ���ޤ�������������

�ʤ�Ȥ������ȤǤ��礦���ɤ����2007ǯ�٤Υ������塼����뼯���ܤ�ʤ��褦�Ǥ���

���ܣǣФξι�ϡ��ٻΥ������åȡʥȥ西�ˤ�����äƤ��äƤ��ޤ��ޤ�����������Ǥ⡢��������������Υ�����������ˡ��ѥ��ե��å��ǣФȤ����Ȥ߹��ޤ���Τȿ����Ƥ�����Ǥ������������塼�ޥåϿ͵��Ǵѵ�ư������ΤФ�³���Ƥ���ɥ��ĤǤ��顢�����Ť�˾��ʤ��ʤꡢ�˥��ȥۥå���ϥ���ǡ���ǯ���ŤȤʤ�Τ�ʹ���ڤ֤��դ�������ͽ���Ϥ���ޤ��������������ŤˤĤ��Ƥϡ������å�����ξ�ǧ��ɬ�פ������Ǥ�������ǯ�٤ˤĤ��Ƥϡ����ξ�ǧ�������ʤ��ä������Ǥ�������ǰ�Ǥ�������ϡ�ȯ��塢������֤�����٥��ȥ��顼�˴�褵��뤪�Ͱ���ȯ�䥽�եȤǤ���2,800�ߤ��㤨�ޤ��������������й����롢�����й����Ǥ��͡�������ϤȤ⤫�������Σǣԣ��ˤϡ���������ơ��뼯�������åȤ��ץ�����व��Ƥ��ޤ������ɥ饤�ӥ��ߥ�졼�����Ȥ��Ƥ�����Ū��ɾ���������ǣԤ��뼯�Ǥ�������ϡ�̤���˹�ά������ޤ����٤��֤�����ơ�����褯��������ɬ�פ�����ޤ���������ͤǼ�ͳ�ʥ饤������٤���Ǥ⡢�ɤ����٥��ȥ饤��Ƚ��ޤ������ξ塢¾�֤�����С��⤦�����ѤǤ�������®�ڥ��롢��®�ڥ��롢���ƥ�������Ƥ�ư�����Ƥ����Ǥ����������˥����ʥ������Ǥ���

�ǣԣ��ˤϡ��ٻΥ������åȤ��Ͽ����Ƥ��ޤ��������죳��Υ����������äƤ��ޤ�����ή�Ф˥ХΤ��뾼��40ǯ��Υ������Ϥ���ޤ�������������

�����ѡ�������ϡ�ͽ����졼����̤��̤����Ǹ���ȡ����ָ��̤��ʤ��褦�˸����ޤ������褷���������٤���̵���Ȼפ��ޤ������ݡ���ȤΥ����ູ�Ȥ��������Ǥϡ��μ¤ʿ��⤬��ǧ����ޤ������֤Ȥ��äƤ⡢�ե���ȥ�����̤�����åץǡ��Ȥ���Ƥ��ޤ���Ȣ����Ф����Ȥ����μ֤Ȥ��Ƥϡ������ɤ���̤Ǥ���

�ݥƥ�뤬����褦�˸��������ޤ��������ʤ��Ȥ�MF1�Ͽ�����Ǥ��礦�͡�

���ϥ�Ϻ����˳��Ť����Τǡ����åץǡ��Ȥϴ֤˹��ʤ��Ȼפ��ޤ�����8/27�Υȥ륳�ϴ��Ԥ��Ƥߤޤ�������������ˤ⡢�˥塼�����פι�꤬�������ޤ���

�ɥ��ģǣФη�̤��Τ�ˤʤꤿ�����Ϥ�����˺ܤ��Ƥ����ޤ��͡�

�����ѡ�������ϡ�ͽ����졼����̤��̤����Ǹ���ȡ����ָ��̤��ʤ��褦�˸����ޤ������褷���������٤���̵���Ȼפ��ޤ������ݡ���ȤΥ����ູ�Ȥ��������Ǥϡ��μ¤ʿ��⤬��ǧ����ޤ������֤Ȥ��äƤ⡢�ե���ȥ�����̤�����åץǡ��Ȥ���Ƥ��ޤ���Ȣ����Ф����Ȥ����μ֤Ȥ��Ƥϡ������ɤ���̤Ǥ���

�ݥƥ�뤬����褦�˸��������ޤ��������ʤ��Ȥ�MF1�Ͽ�����Ǥ��礦�͡�

���ϥ�Ϻ����˳��Ť����Τǡ����åץǡ��Ȥϴ֤˹��ʤ��Ȼפ��ޤ�����8/27�Υȥ륳�ϴ��Ԥ��Ƥߤޤ�������������ˤ⡢�˥塼�����פι�꤬�������ޤ���

�ɥ��ģǣФη�̤��Τ�ˤʤꤿ�����Ϥ�����˺ܤ��Ƥ����ޤ��͡�

�����������ƣ�Ϣ����ޤ��ϥ��ʥ������ץ�Ǥ��������������������ȤȤϡ������路�Ť餤�����ӤǤ�����������ī�������Х֥饸�����Ʊ���������ɤ����ʤ顢�ɤ�������Ǹ��ޤ��������ȤϤ��������ʥ�����������˾��������ɽ����ΰ�ѤǤ⡢���ȱ����졼���Ȥʤꤽ���Ǥ������ϸ����ӥ�˥塼�֤Ϸ뺧�⤷�ơ��ãĤ�Ф��ơ����ڽ��衢�ɤ��졼���Ȥʤ���ɤ��Ǥ��͡�������桢����οͻ��˵������Ƥ���ȡ������ꥢ�ॺ�˥ȥ西���ܤ�Ȥ����������������ӤӤƤ��ޤ������إåɤˤϥ쥯�����Хå����Ϥ���Ȥ������Ϥɤ��Ǥ��ɤ��ΤǤ������ۥ���رĤˤȤäƤϤ�椷������Ȥʤ�ޤ����������ꥢ�ॺ�Ȥ����иĿͷбĤΥ�����Ȥ��Ʒ�Ф������̡����Ӥ���������̾�硣����ǯ�����Ϥʥե����ɥ���ǡ������餷���襤��餸�Ƥ��ޤ��������ͽ�ۤǤϡ�MF1�Ϥ�Ȥ�ꡢ�ѥʥ��˥å����ȥ西����ɤ����Ӥ�����Τϻ��֤�����Ǥ������ȡ��ۥ������ˤ����ƥ����ꥢ�ॺ�Ȥ�̪������ͭ���ޤ��������ɤ����Ǥη���λ�Ȥϸ����ʤ��ä��Τǡ����塢���뤳�ȤϤʤ��Ǥ��礦�����������������ꥢ�ॺ���ȥ西�Ǥ������������ۥ���ˤȤäƤ�ͫθ���٤����֤Ǥ��衣���ե��åȤ䥹�ƥåץ若���ɤ�ɤ���äơ�ͽ��������ʤ���Фʤ�ޤ���͡�����������˾�Υե륹��������ƶ�ⴰ�����幩���ˤ��������Ǥ������饤�ߥ�Ȥ��Ƥϥۥ������Ǥ������ե�ǣФˤϥ����ѡ�������ˤ⿷�֤��������줽���Ǥ���

������ϡ��Dz���æ�С����ݣͣƣ��Ǥ��͡���

�����������ƣ�Ϣ����ޤ��ϥ��ʥ������ץ�Ǥ��������������������ȤȤϡ������路�Ť餤�����ӤǤ�����������ī�������Х֥饸�����Ʊ���������ɤ����ʤ顢�ɤ�������Ǹ��ޤ��������ȤϤ��������ʥ�����������˾��������ɽ����ΰ�ѤǤ⡢���ȱ����졼���Ȥʤꤽ���Ǥ������ϸ����ӥ�˥塼�֤Ϸ뺧�⤷�ơ��ãĤ�Ф��ơ����ڽ��衢�ɤ��졼���Ȥʤ���ɤ��Ǥ��͡�������桢����οͻ��˵������Ƥ���ȡ������ꥢ�ॺ�˥ȥ西���ܤ�Ȥ����������������ӤӤƤ��ޤ������إåɤˤϥ쥯�����Хå����Ϥ���Ȥ������Ϥɤ��Ǥ��ɤ��ΤǤ������ۥ���رĤˤȤäƤϤ�椷������Ȥʤ�ޤ����������ꥢ�ॺ�Ȥ����иĿͷбĤΥ�����Ȥ��Ʒ�Ф������̡����Ӥ���������̾�硣����ǯ�����Ϥʥե����ɥ���ǡ������餷���襤��餸�Ƥ��ޤ��������ͽ�ۤǤϡ�MF1�Ϥ�Ȥ�ꡢ�ѥʥ��˥å����ȥ西����ɤ����Ӥ�����Τϻ��֤�����Ǥ������ȡ��ۥ������ˤ����ƥ����ꥢ�ॺ�Ȥ�̪������ͭ���ޤ��������ɤ����Ǥη���λ�Ȥϸ����ʤ��ä��Τǡ����塢���뤳�ȤϤʤ��Ǥ��礦�����������������ꥢ�ॺ���ȥ西�Ǥ������������ۥ���ˤȤäƤ�ͫθ���٤����֤Ǥ��衣���ե��åȤ䥹�ƥåץ若���ɤ�ɤ���äơ�ͽ��������ʤ���Фʤ�ޤ���͡�����������˾�Υե륹��������ƶ�ⴰ�����幩���ˤ��������Ǥ������饤�ߥ�Ȥ��Ƥϥۥ������Ǥ������ե�ǣФˤϥ����ѡ�������ˤ⿷�֤��������줽���Ǥ���

������ϡ��Dz���æ�С����ݣͣƣ��Ǥ��͡���

������2006ǯ����ʥ�GP��ͽ������λ���ޤ��������ݡ��롦�ݥ��������ä��Τϡ��ߥϥ��롦���塼�ޥåϤǤ�����������ͽ����̤�¾�ΤɤΥ������åȤ����פȤ����

���ƥ��������ʥ�GP������ǯ�¤�Ǥΰ�������ߥϥ���Ȥ��Ƥ⡢�����ǥݡ��롦�ġ������������ơ�˴�����ʤε�Ͽ���ɤ��ؤ�������Ǥ��������ΰ٤ˤ⡢νͧ�ޥå��ζ��Ϥ����ơ��������ե�������Υ�Ρ�����������ǡ����פΥ졼������ۤ�������Ǥ��礦�������������ޥå��ϥե������ȡ��ҡ��Ȥǥ���å��塣���Ǹ��������ߤޤ�����

�ǽ��ҡ��Ȥˤϡ��������ߥϥ�����Ρ��Σ����ĤäƤ��ޤ������Ĥꣵʬ�Ǥμ�̤ϥߥϥ��롣����������ʬ��������Υ������Ǥ������Ĥꣵʬ���ڤä��Ȥ����dzƼ֡��������Ѥޤ������Ƥ˥����å���Ϥ�ޤ��������ߥϥ����ۤܺǽ��Ȼפ��륢���å��ϡ��Ǹ�Υ��ȥ졼�Ȥ��饷�������뤤�ϥԥåȥ졼��ؤ�³����®�����ʡ��ǡ��ԲIJ��

�����������ա��������������Τˤϥ��դǤ�ͭ��ޤ���������ɤ��ǥ��ȥåפǤ����ߥϥ��뤬��������ɤ��ǡ����ȡ��뤷�Ƥ���Τǡ�������ư�Ǥ�������³�֤Ϥ��ζ�֤�������ȴ���뤳�ȤϽ���ޤ��������ޤǥߥϥ�������ڡ�������Ƥ���������ڡ����������;���ʤ����졢0,64�ú��Σ��̤Ȥʤ�ޤ������Լ����ˤޤ�ʤ����ȥåפǤ����������������ڤ��Ƥ⡢�Լ����ʥ��ƥ�������ǡ������ɥ졼������ߤ�ȥåס����Ф�˥��ȥåס����ߥϥ���ϲ��˥����ꥢ�ॺ���ǡ���ҥ����äƤ������⡢�ӥ�˥塼�֤���äƤ������⡢�����ƥ����ʽ�Ȥ��֤��Ƥ��ޤ�������դ�����ƥ����ʽ�Ȥ��Τ��Ƥ��ޤ������塼�ޥåϷ�����줿��Ǥ�������������Ǥϡ������ʥ졼������Ԥ��ޤ������֥��å�����ˤ��Ƥ⡢���ʤȥޥ��������礤���ͤ��襤�ʤ��紿�ޤǤ�������ʥ������դȤ���ե������顢�����С����Х�������ˤ���Ԥ������Ǥ��͡���dz����¿����Ѥ�Ǥ���Ȼפ���饤���ͥ�ˤ����ܤǤ�������ƣ����������ĥ�äƴ��������ߤ����Ǥ������Ȥꤢ����������ˤˤ��餱�ʤ��Ǥ͡������Σǣԣ��Ϥ����顣

������2006ǯ����ʥ�GP��ͽ������λ���ޤ��������ݡ��롦�ݥ��������ä��Τϡ��ߥϥ��롦���塼�ޥåϤǤ�����������ͽ����̤�¾�ΤɤΥ������åȤ����פȤ����

���ƥ��������ʥ�GP������ǯ�¤�Ǥΰ�������ߥϥ���Ȥ��Ƥ⡢�����ǥݡ��롦�ġ������������ơ�˴�����ʤε�Ͽ���ɤ��ؤ�������Ǥ��������ΰ٤ˤ⡢νͧ�ޥå��ζ��Ϥ����ơ��������ե�������Υ�Ρ�����������ǡ����פΥ졼������ۤ�������Ǥ��礦�������������ޥå��ϥե������ȡ��ҡ��Ȥǥ���å��塣���Ǹ��������ߤޤ�����

�ǽ��ҡ��Ȥˤϡ��������ߥϥ�����Ρ��Σ����ĤäƤ��ޤ������Ĥꣵʬ�Ǥμ�̤ϥߥϥ��롣����������ʬ��������Υ������Ǥ������Ĥꣵʬ���ڤä��Ȥ����dzƼ֡��������Ѥޤ������Ƥ˥����å���Ϥ�ޤ��������ߥϥ����ۤܺǽ��Ȼפ��륢���å��ϡ��Ǹ�Υ��ȥ졼�Ȥ��饷�������뤤�ϥԥåȥ졼��ؤ�³����®�����ʡ��ǡ��ԲIJ��

�����������ա��������������Τˤϥ��դǤ�ͭ��ޤ���������ɤ��ǥ��ȥåפǤ����ߥϥ��뤬��������ɤ��ǡ����ȡ��뤷�Ƥ���Τǡ�������ư�Ǥ�������³�֤Ϥ��ζ�֤�������ȴ���뤳�ȤϽ���ޤ��������ޤǥߥϥ�������ڡ�������Ƥ���������ڡ����������;���ʤ����졢0,64�ú��Σ��̤Ȥʤ�ޤ������Լ����ˤޤ�ʤ����ȥåפǤ����������������ڤ��Ƥ⡢�Լ����ʥ��ƥ�������ǡ������ɥ졼������ߤ�ȥåס����Ф�˥��ȥåס����ߥϥ���ϲ��˥����ꥢ�ॺ���ǡ���ҥ����äƤ������⡢�ӥ�˥塼�֤���äƤ������⡢�����ƥ����ʽ�Ȥ��֤��Ƥ��ޤ�������դ�����ƥ����ʽ�Ȥ��Τ��Ƥ��ޤ������塼�ޥåϷ�����줿��Ǥ�������������Ǥϡ������ʥ졼������Ԥ��ޤ������֥��å�����ˤ��Ƥ⡢���ʤȥޥ��������礤���ͤ��襤�ʤ��紿�ޤǤ�������ʥ������դȤ���ե������顢�����С����Х�������ˤ���Ԥ������Ǥ��͡���dz����¿����Ѥ�Ǥ���Ȼפ���饤���ͥ�ˤ����ܤǤ�������ƣ����������ĥ�äƴ��������ߤ����Ǥ������Ȥꤢ����������ˤˤ��餱�ʤ��Ǥ͡������Σǣԣ��Ϥ����顣

���ơ��������ϥ��ڥ���ǣФǤ������轵�ϥɥ��ġ��˥��֥�å���ǡ��ϸ��ߥϥ��뤬Ʋ����ͥ���Ǥ����������ڽ��������ϸ������ϡ������Ǥ�ݡ������ޤ������������ݡ�����������פ�������Ǥ��������λ��ϡ�;͵�Τ���dz���Ѻ��̤���ĥߥϥ���β������Ф��ޤ��ݤ�Ǥ��ޤ����������ե��顼����Ρ��ο���dz���Ѻ��̤κ�������ޤ�������¾�ˤϥХȥ��dz����¿���Ѥ�Ǥ��ޤ��͡��ˡ�����Ǥϡ��ޤ���䥢����Ʊ��Ų��Ƨ��Τ�����������פǤ�������ϥե������餬�ե���ȥ����ǥ��ݡ��Ȥ��Ƥ��ޤ������ե��顼��Υ������ȥ��å���Ⱝ����̵���ΤǤ�����ή�Ф˥�Ρ����椬�¤�����֤Ǥ�̵���Ǥ��͡������פΣ������ϥ�����ƨ����Ǥ��礦�����ȤϤ������ڡ��������������ǽ���⤢��ޤ������Ȥꤢ��������̣��桢����������襤�Ǥ���

�Х륻���ʤ�ͥ����ʨ�����ڥ���ǡ��ޤ�����̱���綽ʳ�����̤��Ф�Τ������ե��顼�꤬Ϣ������Τ���

�������������ȤǤ���

���ơ��������ϥ��ڥ���ǣФǤ������轵�ϥɥ��ġ��˥��֥�å���ǡ��ϸ��ߥϥ��뤬Ʋ����ͥ���Ǥ����������ڽ��������ϸ������ϡ������Ǥ�ݡ������ޤ������������ݡ�����������פ�������Ǥ��������λ��ϡ�;͵�Τ���dz���Ѻ��̤���ĥߥϥ���β������Ф��ޤ��ݤ�Ǥ��ޤ����������ե��顼����Ρ��ο���dz���Ѻ��̤κ�������ޤ�������¾�ˤϥХȥ��dz����¿���Ѥ�Ǥ��ޤ��͡��ˡ�����Ǥϡ��ޤ���䥢����Ʊ��Ų��Ƨ��Τ�����������פǤ�������ϥե������餬�ե���ȥ����ǥ��ݡ��Ȥ��Ƥ��ޤ������ե��顼��Υ������ȥ��å���Ⱝ����̵���ΤǤ�����ή�Ф˥�Ρ����椬�¤�����֤Ǥ�̵���Ǥ��͡������פΣ������ϥ�����ƨ����Ǥ��礦�����ȤϤ������ڡ��������������ǽ���⤢��ޤ������Ȥꤢ��������̣��桢����������襤�Ǥ���

�Х륻���ʤ�ͥ����ʨ�����ڥ���ǡ��ޤ�����̱���綽ʳ�����̤��Ф�Τ������ե��顼�꤬Ϣ������Τ���

�������������ȤǤ���

�����ο���ͥ��˰���³����������̥����ҡ��Τ��ޤ��Τ��á������

�饤�ߥ�Υȥ�����˾����Ƥ���ե��顼��Υߥ˥������������ϥ������åȤΥ���٥�Ǥ������ե��顼��Υߥ˥����ϰ��ǯ�������ɡ��̥����ҡ��Υ����ڡ�������ۤ��줿ʪ�Ǥ�����ή�Ф˻�ϴ̥����ҡ��ˤϱ郎�ʤ��ΤǤ�����ͧ�ͤ���������ǡ��ͥåȤDZ��硣���ǽ������������ʤ��ä������Ǥ���������å�������֤�����������ˤ����Ȥ�����Ϣ³���������������Ǥ�������Ƥ����ƽ��ޤä�������פ��ƾ��äƤ��ޤ��������������ּ��դΥͥå������ξ�硢��������������Ψ���⤤�����Ǥ���������ŷ�������Ѥʻ��֤˥���å���������������褦�ʰ��ݤ���äƤ��ޤ��������Τ褦�ʥʥ�С����Ϥˤ�������ϱ��Ƿ�ޤ�ޤ������ս�����ͥåȤǤ⥳������Τ���ʪ�ϡ���Ϥ괶�����ä����������Ψ���夬��褦�Ǥ���

�����ο���ͥ��˰���³����������̥����ҡ��Τ��ޤ��Τ��á������

�饤�ߥ�Υȥ�����˾����Ƥ���ե��顼��Υߥ˥������������ϥ������åȤΥ���٥�Ǥ������ե��顼��Υߥ˥����ϰ��ǯ�������ɡ��̥����ҡ��Υ����ڡ�������ۤ��줿ʪ�Ǥ�����ή�Ф˻�ϴ̥����ҡ��ˤϱ郎�ʤ��ΤǤ�����ͧ�ͤ���������ǡ��ͥåȤDZ��硣���ǽ������������ʤ��ä������Ǥ���������å�������֤�����������ˤ����Ȥ�����Ϣ³���������������Ǥ�������Ƥ����ƽ��ޤä�������פ��ƾ��äƤ��ޤ��������������ּ��դΥͥå������ξ�硢��������������Ψ���⤤�����Ǥ���������ŷ�������Ѥʻ��֤˥���å���������������褦�ʰ��ݤ���äƤ��ޤ��������Τ褦�ʥʥ�С����Ϥˤ�������ϱ��Ƿ�ޤ�ޤ������ս�����ͥåȤǤ⥳������Τ���ʪ�ϡ���Ϥ괶�����ä����������Ψ���夬��褦�Ǥ���

���������ȥ�ꥢGP��ͽ������λ�����Хȥ�ǯ�Υ��ʥ�GP����Ȥʤ��̻�3���ܤΥݡ���ݥ�������������ޤ��������ۥ���Υݡ���ݥ�������1968ǯ�����ꥢGP�����̻�2���ܡ���2�ּ�ե������顢3�ּꥢ����4�ּ�饤���ͥ�5�ּ���ȡ��䡢6�ּ�R.���塼�ޥåϡ���7�ּꥦ�����С���8�ּ�ϥ��ɥե���ɡ�9�ּ�ӥ�̡��֡�10�ּ���Ρ��ȥ��롼��Ȥ����ȥå�10�����ޤ������ѡ�������κ�ƣ���ᡢ���ͭ���Ϥ��줾��21�ּꡢ22�ּ��ͽ����λ���Ƥ��ޤ����ߤΥƥ��Ȥ��鹥Ĵ��������줿�ۥ���Ǥ����������ܤˤ��Ƥ�äȶ⡢�ڤȥ���ή�����Ƥ��ޤ������Х�����������ܰդ�ͽ���Ȥʤ�ޤ��������Хȥ�˽��椷���졼����ά���Ȥ��Ȥ������������ޤ��͡����������������̤Υ�Ρ����Υ������ȥ��å���϶ð�Ū�������ε��ѤȤ������ˤʤΤǡ��褷�ư´פȤϤ��Ƥ��ʤ��Ǥ��礦��

�Хȥ�⡢��ͥ���ޤǸ���⡢�ȤޤǤ�̤������Ƥ��ʤ��褦�˻פ��ޤ���ɽ����ξ�Ϣ���ä��������������Ǥ���ꤷ�����̤˸��������ޤ����������꤮����襤��ﮤ����襤����ã�ȷ��깭�����ߤ���ʪ�Ǥ����������ơ��ߤ�ʤ���٤��ͥ�����������ۥ���ˤ⡣������GT4�οʹԶ��Ϥ��������

���������ȥ�ꥢGP��ͽ������λ�����Хȥ�ǯ�Υ��ʥ�GP����Ȥʤ��̻�3���ܤΥݡ���ݥ�������������ޤ��������ۥ���Υݡ���ݥ�������1968ǯ�����ꥢGP�����̻�2���ܡ���2�ּ�ե������顢3�ּꥢ����4�ּ�饤���ͥ�5�ּ���ȡ��䡢6�ּ�R.���塼�ޥåϡ���7�ּꥦ�����С���8�ּ�ϥ��ɥե���ɡ�9�ּ�ӥ�̡��֡�10�ּ���Ρ��ȥ��롼��Ȥ����ȥå�10�����ޤ������ѡ�������κ�ƣ���ᡢ���ͭ���Ϥ��줾��21�ּꡢ22�ּ��ͽ����λ���Ƥ��ޤ����ߤΥƥ��Ȥ��鹥Ĵ��������줿�ۥ���Ǥ����������ܤˤ��Ƥ�äȶ⡢�ڤȥ���ή�����Ƥ��ޤ������Х�����������ܰդ�ͽ���Ȥʤ�ޤ��������Хȥ�˽��椷���졼����ά���Ȥ��Ȥ������������ޤ��͡����������������̤Υ�Ρ����Υ������ȥ��å���϶ð�Ū�������ε��ѤȤ������ˤʤΤǡ��褷�ư´פȤϤ��Ƥ��ʤ��Ǥ��礦��

�Хȥ�⡢��ͥ���ޤǸ���⡢�ȤޤǤ�̤������Ƥ��ʤ��褦�˻פ��ޤ���ɽ����ξ�Ϣ���ä��������������Ǥ���ꤷ�����̤˸��������ޤ����������꤮����襤��ﮤ����襤����ã�ȷ��깭�����ߤ���ʪ�Ǥ����������ơ��ߤ�ʤ���٤��ͥ�����������ۥ���ˤ⡣������GT4�οʹԶ��Ϥ��������

F����Ĺ����ˤ���Ǥ����������ǹԤʤ��륰���ץ�Ȥ��äơ�2004ǯ���Ū���Ť�ޤ����С��졼��GP�����ԥޥʥޤ�����30km����������Ԥ˰��֤��륵�����åȤϺ�������ˤ��뤿�ᡢ�Ⱥ��ɤαƶ��ˤ�륨��ȥ�֥롢������Υ���å���������ǰ����롣���쥮��졼����ǹԤʤ��볫����ϡ������å����ޤ��ܤ�Υ���ޤ��� ��������

�� ���ϻ��� ���ܻ��� �ץ������

3��10���ʶ�� 11:00��12:00 17:00��18:00 �ե����1

14:00��15:00 20:00��21:00 �ե����2

3��11�����ڡ� 11:00��12:00 17:00��18:00 �ե����3

14:00�� 20:00�� ����ͽ��

3��12�������� 14:30�� 20:30�� �辡

�졼�����������ζ������ˤϥե��ƥ��739�ǻ����줿���������������åפ������Ȼפ��ޤ�����ǯ�⳧����Ȱ��ˤ��Τ��ߤޤ��礦��

���˥ۥ��������Υӥǥ��ؤΥ��ĥ�äƤ����ޤ��ΤǶ�̣�Τ��뤫���Ϥɤ�����

F����Ĺ����ˤ���Ǥ����������ǹԤʤ��륰���ץ�Ȥ��äơ�2004ǯ���Ū���Ť�ޤ����С��졼��GP�����ԥޥʥޤ�����30km����������Ԥ˰��֤��륵�����åȤϺ�������ˤ��뤿�ᡢ�Ⱥ��ɤαƶ��ˤ�륨��ȥ�֥롢������Υ���å���������ǰ����롣���쥮��졼����ǹԤʤ��볫����ϡ������å����ޤ��ܤ�Υ���ޤ��� ��������

�� ���ϻ��� ���ܻ��� �ץ������

3��10���ʶ�� 11:00��12:00 17:00��18:00 �ե����1

14:00��15:00 20:00��21:00 �ե����2

3��11�����ڡ� 11:00��12:00 17:00��18:00 �ե����3

14:00�� 20:00�� ����ͽ��

3��12�������� 14:30�� 20:30�� �辡

�졼�����������ζ������ˤϥե��ƥ��739�ǻ����줿���������������åפ������Ȼפ��ޤ�����ǯ�⳧����Ȱ��ˤ��Τ��ߤޤ��礦��

���˥ۥ��������Υӥǥ��ؤΥ��ĥ�äƤ����ޤ��ΤǶ�̣�Τ��뤫���Ϥɤ�����